Weitere Begriffe

… wird fortgesetzt

… wird fortgesetzt

| Erstellt: 08.12.2018 geändert: — |

| Begriffsdefinition: Dauerschuldverhältnis |

| Dauerschuldverhältnis (insbesondere Arbeits- und Zivilrecht (Vertragsrecht)) |

Von einem Dauerschuldverhältnis ist allgemein gesprochen immer dann die Rede, wenn der Rechtsbeziehung zwischen den Parteien nicht eine einmalige Leistung, sondern mehrere Leistungen zu Grunde liegen. Dabei kann es sich um wiederkehrende Leistungen handeln (z.B. Mietvertrag) oder auch um ein Bündel verschiedenartiger Leistungen.

Im Gesetz wird das Dauerschuldverhältnis in § 314 BGB erwähnt. § 314 BGB regelt die Kündigung von Dauerschuldverhältnissen.

Sonderformen des Dauerschuldverhältnisses sind z.B. sog. Sukzessivlieferungverträge (z.B. Bierlieferverträge in der Gastronomie) oder auch Abrufverträge.

Zu dem Dauerschuldverhältnisses gehört auch der Arbeitsvertrag.

| Stichwort: Arbeitsvertrag |

| Lexikon Arbeitsrecht |

| erstellt: 14.01.2001 – zuletzt bearbeitet: 12.04.2016 |

Rechtlich ist der Arbeitsvertrag vor allem in den §§ 611 ff. BGB geregelt. Er regelt die Rechtsbeziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Verbindung mit den gesetzlichen Vorschriften.

Sein möglicher Inhalt wird durch Gesetz nicht nur bestimmt, sondern auch eingeschränkt. Einschränkungen ergeben sich insbesondere aus Arbeitnehmerschutzvorschriften, wie dem Arbeitszeitgesetz, dem Bundesurlaubsgesetz, dem Mutterschutzgesetz oder dem Jugendschutzgesetz usw. (mehr …)

Abmahnung

| Erstellt: 04.01.2011 geändert: 17.01.2018 |

| Definition – allgemein |

| Begriffserklärung |

Abmahnung ist die Rüge eines durch die Abmahnung bestimmten Verhaltens.

Abmahnungen sind im

| Zivilrecht, ferner aus dem |

| Arbeitsrecht |

| Wettbewerbsrecht |

| Schuldrecht ( 281 BGB) |

| aber auch im Vertragsrecht, hier häufig auch auf Grund besonderer Parteivereinbarung |

Im Arbeitsrecht ist damit die Rüge eines vertragswidrigen Verhaltens des Arbeitnehmers gemeint.

Mit der Abmahnung führt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer vor Augen (Arbeitgeberabmahnung), dass er, der Arbeitgeber, nicht bereit ist, künftig das abgemahnte Verhalten des Arbeitnehmers zu dulden.

Aber auch der Arbeitnehmer kann zur Abmahnung gegenüber dem Arbeitgeber verpflichtet sein.

| Brückenteilzeit |

| Beitrag: Lexikon |

| erstellt 01.01.2019 – geändert: —- |

Der zunehmenden Anzahl und dem zunehmenden Bedürfnis von Arbeitnehmern die (auch) Teilzeittätigkeiten nachgehen oder nachgehen möchten, soll die ab dem 01.01.2019 eingeführte Brückengleitzeit gerecht werden.

Seit dem 01.01.2019 besteht deshalb ein gesetzlicher Anspruch auf Brückenteilzeit. Geregelt wurde das mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts – Einführung einer Brückenteilzeit.

Während bis dahin die (sichere) Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit nur auf Grund privatrechtlicher oder -schriftlicher Vereinbarung zwischen den Tarifvertragsparteien (eines Betriebes) oder Individualvereinbarung denkbar war, besteht jetzt ein gesetzlicher Anspruch. (mehr …)

Aus dem Amtssitz des Notars leitet sich dessen Amtsbezirk und dessen Amtsbereich ab.

Der Amtsbezirk (§ 11 BNotO) deckt sich immer mit dem Oberlandesgerichtsbezirk, in dem sich der Amtssitz des Notares befindet.

Mein Amtssitz ist Usingen. Usingen befindet sich im Bezirk des Oberlandesgerichtes Frankfurt am Main. Daher ist mein Amtsbezirk als Notar mit Amtssitz in Usingen der Oberlandesgerichtsbezirk Frankfurt am Main.

Der Amtsbezirk begrenzt den (äußersten) Tätigkeitsbereich des Notars, denn ein Notar darf Amtshandlungen grundsätzlich nur in seinem Amtsbezirk vornehmen.

Außerhalb dieses Amtsbezirks darf der Notar immer nur dann tätig werden, wenn entweder Gefahr im Verzug besteht oder die Aufsichtsbehörde eine solche Tätigkeit außerhalb des Amtsbezirks zuvor genehmigt hat (§ 11 Abs. 2 BNotO).

Gefahr im Verzuge besteht immer dann, wenn z.B. der Beteiligte an eine begehrten notariellen Handlung zu sterben droht und kein anderer Notar aus dem (anderen) Amtsbezirk vor Ort zugegen.

Diese Feststellungen gelten nur für den Amtsbezirk und nur für das Inland. Eine Tätigkeit im Ausland ist dem Notar indes insgesamt verboten.

Vom Amtsbezirk unterscheidet sich wiederum der Amtsbereich (§ 10a BNotO). Der Amtsbereich ist der Amtsgerichtsbezirke, indem der Notar seinen Amtssitz hat. Für mich als Notar mit Amtssitz in Usingen ist das der Amtsgerichtsbezirk Bad Homburg vor der Höhe. Auch, wenn der Notar grundsätzlich damit im Amtsbezirk als äußere Grenze seiner Tätigkeit tätigwerden dürfte, hat er sich auf seinen Amtsbereich zu beschränken. Der Amtsbereich für Notare im Zuständigkeitsbereich des Amtsgerichts Bad Homburg definiert sich in und um folgende Städte und Gemeinden:

[wird fortgesetzt]

Allgemeine Information ohne Gewähr für Aktualität, Vollständigkeit oder Richtigkeit.

„Der Notar fragte, ob er mit der vorliegenden Angelegenheit bereits außerhalb seiner notariellen Amtstätigkeit vorbefasst war (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 BeurkG); dies wurde verneint.“

Was bedeutet das?

Finden lässt sich diese Formulierung nur in Urkunden oder Urkundsentwürfen von Anwaltsnotaren, nicht in Urkunden oder Urkundsentwürfen von Nurnotaren[1].

Notare sind in bestimmten Fällen von der Mitwirkung an einer Beurkundung ausgeschlossen. Sie sind in § 3 Beurkundungsgesetz unter der Überschrift: „Verbot der Mitwirkung als Notar“ geregelt. In seiner Nummer 7 und der dort in Bezug genommenen Nummer 4 heißt es hierzu:

| 7. | Angelegenheiten einer Person, für die der Notar, eine Person im Sinn der Nummer 4 oder eine mit dieser im Sinn der Nummer 4 oder in einem verbundenen Unternehmen (§ 15 des Aktiengesetzes) verbundene Person außerhalb einer Amtstätigkeit in derselben Angelegenheit bereits tätig war oder ist, es sei denn, diese Tätigkeit wurde im Auftrag aller Personen ausgeübt, die an der Beurkundung beteiligt sein sollen, |

| 4. | Angelegenheiten einer Person, mit der sich der Notar zur gemeinsamen Berufsausübung verbunden oder mit der er gemeinsame Geschäftsräume hat. |

Kurz gesagt heißt das: Im Anwaltsnotariat kann es vorkommen, dass ein Anwaltsnotar als Rechtsanwalt oder mit ihm in einer Anwaltskanzlei verbundener Rechtsanwalt in einer Angelegenheit, die zur Beurkundung ansteht, bereits mit einer Sache als Anwalt befasst war, die jetzt beurkundet werden soll. Die Frage, ob eine entsprechende „Vorbefassung“ bestand, ist ist weit vorzunehmen. Vorsorglich hat der Notar bzw. die Notar das nicht nur eigenständig zu prüfen, sondern die Parteien einer Beurkundung hiernach ausdrücklich zu befragen (Ziffer 7). Daher fragt jeder Notar bzw. jede Notarin zu Beginn einer Urkunde nach der Vorbefassung.

Haben sich mehrere Kollegen oder oder Kolleginnen in einer Kanzlei zur gemeinsamen Berufsausübung verbunden oder nutzen gemeinsame Geschäftsräume (auch wenn diese in ganz anderen politischen Gemeinden liegen) ist auch nach Vorbefassungen der so mit dem Rechtsanwalt und Notar verbundenen Kollegen zu fragen (Ziffer 7, 4).

[1] Ob Sie mit Ihrem Anliegen einem Anwaltsnotar oder Nurnotar begegnen hängt von dem Bundesland ab, in dem Sie die Beurkundung vornehmen.

Anwaltsnotar – Ein Notar, der zugleich den Rechtsanwaltsberuf ausübt; siehe auch Anwaltsnotariat | Notar.de

Nurnotar – Ein Notar der Hauptberuflich ausschließlich den Notarberuf ausübt; siehe auch Hauptberufliches Notariat | Notar.de

Dieser Beitrag ist kein juristischer Kommentar des Gesetzes, sondern soll möglichst allgemeinverständlich einen Begriff und seine Bedeutung erläutern. Verständlichkeit geht daher juristischen korrektem Ausdruck im Zweifel vor.

Ein Testament dient dazu, den Letzten Willen (Verfügung von Todes wegen) einer Person (des Erblassers) für den Erbfall festzuhalten. Nach deutschem Recht können Ehegatten ein gemeinsames Testament errichten (gemeinschaftliches Testament).

Das deutsche Recht kennt zwei Arten von Testamenten. Ordentliche Testamente und Nottestamente.

Ordentliche Testamente sind

Das deutsche Recht kennt zwei Formen der Errichtung eines Testaments:

Nottestamente gibt es in Form

Folgende Verfügungen sind in einem Testament möglich:

Weitere Inforamtionen zum eigenhändigen Testament finden sie hier.

Neben dem Testament ist die Bestimmung des- oder derjenigen die Erben werden soll, also das Vermögen im Todesfall erhalten, werden auch durch einen Erbvertrag möglich. An einem Erbvertrag sind grundsäztlich, anders, als bei einem Testament, grundsätzlich mindestes zwei Personen beteiligt. Der Erbvertrag bedarf der notariellen Beurkudung.

Der bzw. die vorstehenden Beiträge dienen nur der allgemeinen Information. Für Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der Beiträge wird keine Verantwortung übernommen. Vervielfältigung oder anderweitige Nutzung auch auszugsweise nur mit Zustimmung des Verfassers.

Bertram Heßler

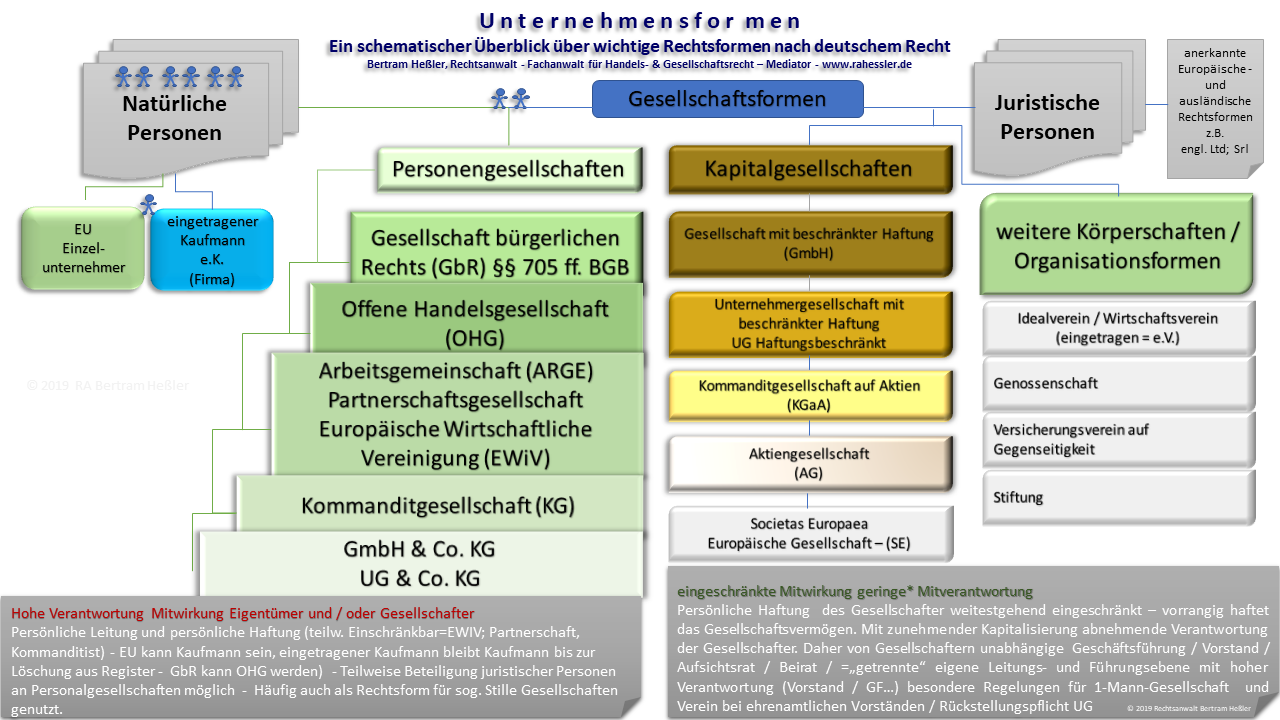

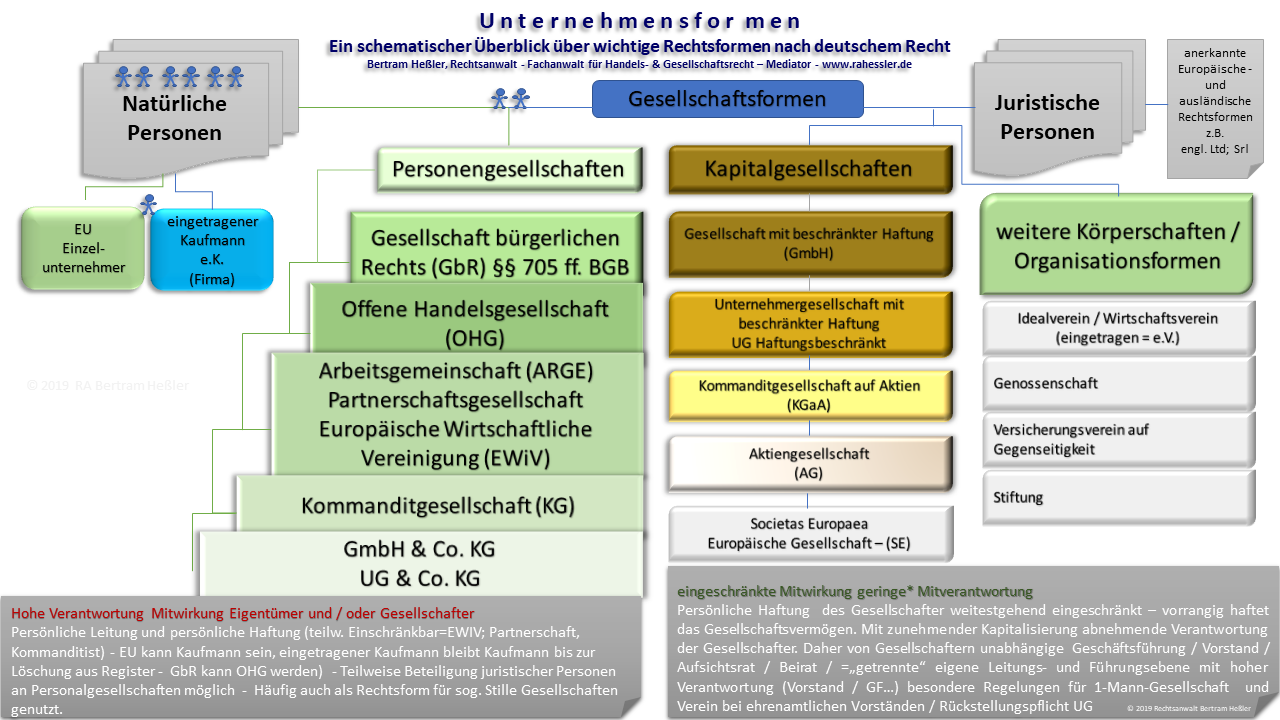

| Gesellschaft | |

| Begriffserläuterung | |

| erstellt: 06.06.2019 | geändert: |

Aufnahme einer gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit

Eine Gesellschaft entsteht regelmäßig, anders ein Einzelunternehmen (EU), dadurch dass Mehrere [zwei oder mehr Personen] sich (wirtschaftlichen) sich dauerhaft oder vorübergehend in einem Gesellschaftsvertrag zur Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks zusammenschließen. Der Gesellschaftsvertrag bedarf nicht zwingend der Schriftform. Eine Gesellschaft ist rechtlich gegenüber jedermann entstanden (existent), wenn sie nach Außen auftritt. Regelmäßig geschieht das automatisch dadurch, dass mehrere Gewerbetreibende oder auch Freiberufler gemeinsam mit ihrer selbständigen Tätigkeit beginnen. Zu Unterscheiden sind Personengesellschaften und juristische Personen. Bei den juristischen Personen sind schließlich zwischenzeitlich auch Einpersonengesellschaften anerkannt.

Gewerbeanzeige oder Handelsregistereintragung?

Anders, als mancherorts erläutert, hat der Beginn der Gesellschaft nichts mit der Anzeige der Tätigkeit beim Gewerbeaufsichtsamt oder einer Anmeldung der Gesellschaft oder ihrer Firma im Handelsregister zu tun. Beide Ereignisse können und sollten zusammenfallen, müssen es aber nicht. Die Gesellschaft beginnt wie jede andere Unternehmenstätigkeit – und das wird allzu oft trotz der erheblichen Folgen übersehen – mit der Aufnahme der tatsächlichen Tätigkeit [Auftreten im Rechtsverkehr]. Sind zu diesem Zeitpunkt die erforderlichen Voraussetzungen, z.B. die Gewerbe- oder Handelsregisteranmeldung nicht oder noch nicht vollständig erfüllt, kann das bei zwingend notwendigen Voraussetzungen, z.B. der Gewerbeanzeige auch zu einer Ordnungswidrigkeit führen. Es lässt bei fortgesetztem Handeln auch Zweifel an der erforderlichen gewerberechtlichen Zuverlässigkeit denkbar erscheinen. Fehlt die Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister bei Geschäftsaufnahme und erfolgt diese nicht unverzüglich, kann das eine Haftung der Gesellschaft auslösen. Es kann sogar zum Verlust der mit der jeweiligen Rechtsform erstrebten Privilegien führen.

Korrekt anmelden

Ein Gewerbe ist bei der Gemeinde anzumelden, in der das Unternehmen seinen Sitz / seine Niederlassung hat.

Die Anmeldung einer juristischen Person hat in notariell beglaubigter Form zu geschehen (§ 12 Abs. 1 HGB). Zuständig für die Anmeldung selbst ist das Gericht, in dessen Bezirk sich die Niederlassung des Kaufmanns bzw. der Firma befindet. In Hessen wird das Handelsregister bei folgenden Amtsgerichten geführt.

Bad Hersfeld, Bad Homburg vor der Höhe, Darmstadt, Eschwege, Frankfurt am Main, Friedberg, Fritzlar, Fulda, Gießen, Hanau, Kassel, Korbach, Königstein im Taunus, Limburg an der Lahn, Marburg, Offenbach, Wetzlar, Wiesbaden.

Für die BGB Gesellschaft gibt es kein vergleichbares Register.

* * *

Dieser Beitrag kann und soll keine Rechtsberatung im Einzelfall ersetzen.

Für Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der Beiträge kann keine Verantwortung übernommen werden.

Vervielfältigung oder anderweitige Nutzung auch auszugsweise nur mit Zustimmung des Verfassers.

Bertram Heßler

Rechtsanwalt

| Einzelunternehmen | |

| Begriffserläuterung |

|

| erstellt: 06.06.2019 | geändert: |

Aufnahme einer gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit

Ein Einzelunternehmen (EU) entsteht regelmäßig automatisch dadurch, dass e i n Gewerbetreibender oder auch ein Freiberufler mit seiner selbständigen Tätigkeit beginnt / seine selbständige Tätigkeit aufnimmt.

Gewerbeanzeige oder Handelsregistereintragung?

Anders, als mancherorts erläutert, hat der Beginn der (gewerblichen) Tätigkeit nichts mit der Anzeige der Tätigkeit beim Gewerbeaufsichtsamt oder einer Anmeldung z.B. des (Einzel-)Kaufmanns zum Handelsregister zu tun. Beide Ereignisse können und sollten zusammenfallen, müssen es aber nicht. Das Einzelunternehmen beginnt wie jede andere Unternehmenstätigkeit – und das wird allzu oft trotz der erheblichen Folgen übersehen – mit der Aufnahme der tatsächlichen Tätigkeit im Außenverhältnis. Hieran sind weitereichende Folge geknüpft.

Sind zu diesem Zeitpunkt die erforderlichen Voraussetzungen, z.B. die Gewerbeanmeldung nicht oder noch nicht vollständig erfüllt, ist das zum Beispiel bei notwendiger Gewerbeanzeige auch zu einer Ordnungswidrigkeit führen und lässt bei fortgesetztem Handeln auch Zweifel an der erforderlichen gewerberechtlichen Zuverlässigkeit denkbar erscheinen.

Existenzgründungsförderungsmittel können verlorengehen, wenn Sie erst hiernach beantragt werden.

Korrekt anmelden

Ein Gewerbe ist bei der Gemeinde anzumelden, in der das Unternehmen seinen Sitz / seine Niederlassung hat.

Soweit es die Eintragung des Kaufmanns § 1 HGB und seiner Firma in das Handelsregister betrifft, stellt es eine Ordnungswidrigkeit dar, wenn ein Istkaufmann (§§ 1 Abs. 2, 29 HGB und § 24 HRV) seiner Verpflichtung zur Anmeldung nicht nachkommt. Das gleiche für die Anmeldung der Firma.

Die Anmeldung hat in notariell beglaubigter Form zu geschehen (§ 12 Abs. 1 HGB). Zuständig für die Anmeldung selbst ist das Gericht, in dessen Bezirk sich die Niederlassung des Kaufmanns bzw. der Firma befindet. In Hessen wird das Handelsregister bei folgenden Amtsgerichten geführt.

Bad Hersfeld, Bad Homburg vor der Höhe, Darmstadt, Eschwege, Frankfurt am Main, Friedberg, Fritzlar, Fulda, Gießen, Hanau, Kassel, Korbach, Königstein im Taunus, Limburg an der Lahn, Marburg, Offenbach, Wetzlar, Wiesbaden.

* * *

Dieser Beitrag kann und soll keine Rechtsberatung im Einzelfall ersetzen.

Für Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der Beiträge kann keine Verantwortung übernommen werden.

Vervielfältigung oder anderweitige Nutzung auch auszugsweise nur mit Zustimmung des Verfassers.

Bertram Heßler

Rechtsanwalt

| Strafzoll / Strafzölle – Begriffsdefinition |

| erstellt: – zuletzt bearbeitet: —- |

Strafzölle, Importzölle oder auch Einfuhrabgaben, sind Abgaben die ein Staat auf Waren, aber auch auf Kapital oder Dienstleistungen aus Drittstaaten erhebt.

Hauptziel solcher Abgaben ist es, die inländische Wirtschaft vor ausländischer Konkurrenz zu schützen, z.B. weil Waren in einem ausländischen Staat z.B. wegen geringerer Löhne, Rohstoffkosten, Lebenshaltungskosten aber auch wegen dort vorgenommener staatlicher Subventionen günstiger produziert werden können, als im Inland.

Durch Erhebung des Strafzolls, wird das ausländische (importierte Produkt) teurer. So soll das heimische Produkt im Inland konkurrenzfähig gemacht werden bzw. bleiben.

Auch ein Handelsbilanzdefizit, wie es entsteht, wenn ein Staat weniger Produkte in einen anderen Staat exportiert, als er von dort importiert kann bzw. soll mit Strafzöllen entgegengewirkt werden können: Steigt der Preis für ein ausländisches Produkt, so die Idee, sinkt die Nachfrage. Sinkt die Nachfrage, sinkt auch die Importquote.

s. a. Magisches Viereck

| Für Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit des vorstehenden Beitrags kann keine Gewähr übernommen werden. |

| Der vorstehende Beitrag ersetzt auch keine Rechtsberatung im Einzelfall. |

| Nachdruck, Vervielfältigung oder anderweitige auch auszugsweise Verwertung nur mit Zustimmung des Verfassers. |

| Bertram Heßler Rechtsanwalt |

| Rechtssubjekt |

| Begriffserklärung |

| erstellt: 01.01.2001 zuletzt bearbeitet: — |

Rechtssubjekt ist jeder von der Rechtsordnung anerkannte Träger von eigenen Rechten und Pflichten. Daneben gibt es Rechtsobjekte. Sie gliedern sich in Sachen und Immaterialgüter (z.B. eine Erfindung oder ein andere nicht greifbare Sache). Immaterialgüter wiederum können Gegenstand von Rechten sein (z.B. des Uhreberrechts).

Rechtssubjekte können natürliche Personen (Menschen) oder juristische Personen des privaten (Firmen) oder öffentlichen Rechts.

Warum sprechen wir von einem anerkannten Träger von Rechten und Pflichten? Mit dieser Einschränkung werden zum Beispiel im Zivilrecht verschiedene Stufen der Rechtsfähigkeit unterschieden. Jeder Mensch ist nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) mit der Vollendung seiner Geburt rechtsfähig (§ 1 BGB). Juristische Personen können aber erst dann träger von Rechten und Pflichten sein, wenn sie von der Rechtsordnung anerkannt sind. Regelmäßig geschieht solche Anerkennung durch Eintragung in ein Register (z.B. das Handelsregister). Sie sind damit Rechtssubjekt.

s.a. Rechtsobjekte

| Für Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit des vorstehenden Beitrags kann keine Gewähr übernommen werden. |

| Er ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall. |

| Nachdruck, Vervielfältigung oder anderweitige auch auszugsweise Verwertung nur mit Zustimmung des Verfassers. |

Bertram Heßler

Rechtsanwalt

| Magisches Viereck |

| Begriffserklärung |

| erstellt: 25.01.2019 – bearbeitet: —- |

Das magisches Viereck hat seinen Ursprung im Stabilitätsgesetz von 1967. Vollständig heißt es „Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft“ (externer Link) und wurde 8. Juni 1967 im Bundesgestzblatt veröffentlicht (BGBl. I S. 582). Kurz heißt es auch StabG. Es definiert die wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Ziele der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland.

Damit gilt es im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Stabilitätsgesetzes als bindende Vorgabe für die Poliktik und die staatlichen Organisationen, z.B. die Bundesbank.

Andere Notenbanken in der EU oder die Europäische Zentralbank müssen sich hingegen nicht an diesen Zielen orientieren. Die Idee hinter dem magischen Viereck. Seine vier Ziele beeinflussen sich wechselseitig und stehen zum Teil auch im Widerspruch. So kann in einer Wirtschaftskrise zum Beispiel keine Vollbeschäftigung bestehen. Da die Ziele gleichwertig und gleichrangig sind bedeutet das, dass dann im Interesse der (Wieder-)Herbeiführung der Vollbeschäftigung die anderen Ziele „vernachlässigt“ werden müssen. Umgekehrt besteht Vollbeschäftigung und dafür eine Außenhandelsüberschuss, wäre dieser vorrangig zu Lasten der Vollbeschäftigung auszugleichen usw. Indem die Ziele immer im Gleichgewicht gehalten werden, soll langfristig eine stabile Marktwirtschaft mit möglichst geringer Schwankungsbreite eines einzelnen Faktors erreicht werden. Insbesondere soll auch eine Inflation verhindert werden.

In morderner Lesart wird wird die ausgeglichene (Außen-)wirtschaftsbilanz manchmal auch als ausgegliche Wirtschafts- und ökologische Bilanz derfiniert.

Die ursprüngliche Annahme, dass der Staat eine hohe Arbeitslosigkeit durch Investitionen, die wiederum die Inflation zu Lasten der Preisstabilität ankurbeln, verringern könne, gilt inzwischen als widerlegt. Die Steuerungsmechanismen sind feinfühliger.

| Für Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit des vorstehenden Beitrags kann keine Gewähr übernommen werden. |

| Er ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall. |

| Nachdruck, Vervielfältigung oder anderweitige auch auszugsweise Verwertung nur mit Zustimmung des Verfassers. |

Bertram Heßler

Rechtsanwalt

|

Die Haftung des GmbH-Geschäftsführers bei Geschäftsverteilung oder Ressortaufteilung |

|

| Begriffserläuterung – Zugleich ein Kurzbeitrag zur Haftung des GmbH-Geschäftsführers für Zahlungen nach Insolvenzreife – |

|

| erstellt: 03.03.2019 | geändert: |

Bild:© pixabay.com

– Gerd Altmann – Freiburg

Ist eine Ressortaufteilung möglich? Welche Voraussetzungen müssen für eine wirksame Geschäftsverteilung oder Ressortaufteilung auf der Geschäftsführungsebene erfüllt sein? Welche Konsequenzen ergeben sich aus einer Ressortaufteilung?

Das sind Fragen, die sich nicht nur in Großkonzernen, in denen ein aufgabenteilige Führung schon auf Grund der Sachgegebenheiten unvermeidlich sind, aber für jede Geschäftsführung und jeden Vorstand Bedeutung haben. Mit diesen daher häufig auftauchenden Fragestellungen, hat der sich der Bundesgerichtshof (BGH) 2018 erneut in Abgrenzung auch zur Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes (BFH) In einem in Fachkreisen vielbeachteten Urteil zur Geschäftsverteilung und Ressortaufteilung unter § 64 GmbHG a.F. erneut auseinandergesetzt. Allseits besteht dabei Einigkeit, dass diese Grundsätze auch künftig gemäß §§ 64 GmbHG, 15a InsO weitergelten.

Der Bundesgerichtshof erteilt einer Geschäftsverteilung oder Ressortaufteilung in seiner jüngsten Entscheidung (BGH Urt. v. 06.11.2018, Az. II ZR 11/17) zwar keine generelle Absage, macht diese aber von wesentlichen Voraussetzungen abhängig:

* * *

Dieser Beitrag kann und soll keine Rechtsberatung im Einzelfall ersetzen.

Für Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der Beiträge kann keine Verantwortung übernommen werden.

Vervielfältigung oder anderweitige Nutzung auch auszugsweise nur mit Zustimmung des Verfassers.

Bertram Heßler

Rechtsanwalt

| juristische Person |

| Begriffserklärung |

| erstellt: 01.01.2001 zuletzt bearbeitet: — |

Von einer juristischen Person ist immer dann die Rede, wenn eine rechtsfähige Personenvereinigung (s.a. Rechtsfähigkeit) als Träger von Rechten und Pflichten betroffen ist. Ferner gilt das auch dann, wenn für ein an einen bestimmten Zweck gebundenes Vermögen (Zweckvermögen) gehandelt wird, das nach unserer Rechtsordnung rechtsfähig ist.

Eine juristische Person ist (vertreten durch Ihre Organe) aktiv und passiv prozessfähig.

Die Teilhaberechte an einer juristischen Person sind grundsätzlich unter Lebenden und von Todes Wegen übertragbar. Das Miteinander ihrer Mitglieder regelt eine Satzung (Statuten).

Unterschieden wird zwischen juristischen Personen des Privatrechts (z.B. Verein, KG GmbH) und des öffentlichen Rechts.(z.B. Gemeinde, Land, …).

Es juristische Personen des Privatrechts gibt es Register:

– Genossenschaftsregister

– Handelsregister

– Partnerschaftsregister

– Vereinsregister

siehe auch

Handeslregister

| Für Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit des vorstehenden Beitrags kann keine Gewähr übernommen werden. |

| Er ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall. |

| Nachdruck, Vervielfältigung oder anderweitige auch auszugsweise Verwertung nur mit Zustimmung des Verfassers. |

Bertram Heßler

Rechtsanwalt